鸭粪干湿分离效果不佳的根源解析

日期:2025-09-10 来源: 鸭高创咨询公众号

- 字号:

- [大]

- [中]

- [小]

众所周知,鸭粪处理是行业公认的难题。其性状粘稠、含水率高且油脂含量突出,不仅给前处理阶段的干湿分离带来极大阻碍,也对后端水处理造成诸多限制,导致整体处理成本居高不下。事实上,鸭粪并非无处理方案可循,真正的难点在于缺乏低成本、高效率且符合可持续发展要求的解决路径。

本文将基于一篇文献的数据,重点探讨鸭粪干湿分离难度大的原因。该文献以养殖业中常见的猪、牛、羊、鸭、鸡五种畜禽粪便为研究对象,聚焦其危害性突出、资源化处理难度大等共性问题,在对比分析它们基本理化性质及特征的基础上,专门用一章内容深入探讨了在脱水处理与利用方面存在的难点。其中,关于这五种畜禽粪便脱水性能的对比研究,不仅为解析鸭粪干湿分离难题提供了数据依据,也能为固液分离技术及相关设备的创新研发提供重要的参考支撑。

一、畜禽粪便粒径分布

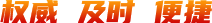

为了研究不同畜禽粪便固体颗粒粒径大小的占比及差别,以过筛称重的方式测定了五种畜禽粪便的粒径,结果如图1所示。

图1 畜禽粪便粒径占比示意图

由图1可见,猪粪和鸭粪中小颗粒固体含量最高,≤0.15mm的颗粒占比分别为48.59%和52.97%,牛粪、羊粪、鸡粪中小颗粒固体含量相对较低,分别为34.94%、25.54%和29.36%。

在0.15~0.5mm和0.5~1.0mm的颗粒范围内,鸭粪的含量占比均高于其他四种粪便,分别占比21.09%和23.89%;猪粪、牛粪、羊粪和鸡粪在0.15~0.5mm的范围内占比均处于4.79%~5.9%之间,在0.5~1.0mm的范围内占比在11.58%~16.38%之间,含量占比呈高度相似状态。

在≥1.0mm的大颗粒范围内,猪粪、牛粪、羊粪和鸡粪的占比分别为33.92%、48.69%、52.32%和49.36%,而鸭粪仅占2.05%,远低于其他四种畜禽粪便。

原因可能是鸭子有两个胃,分别是腺胃(前胃)和肌胃(砂囊),消化系统具备更强的“物理研磨+化学分解”能力,对食物颗粒的破碎更彻底,并且鸭粪含水率高(通常在 85% 以上),且因肠道分泌的黏液及未消化的油脂较多,粪便质地粘稠。这种特性会导致:即使有少量未完全破碎的颗粒(接近 1mm),也会被粘稠的基质包裹、黏连,难以形成独立的“大颗粒”。

综上所述,这一特点也解释了为何鸭粪干湿分离难度大——细小颗粒与水分、黏液的结合更紧密,难以通过常规筛分实现固液分离。其他四种粪便因1.0mm以上的大颗粒物占比很高,故在处理前先进行粗过滤,更有利于粪便资源利用和后续处理。

二、畜禽粪便高浓废水悬浮固体粒径分布

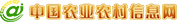

养殖场粪污的存在状态和清粪工艺有较大关系,干清粪和粪尿分离收集方式通常产生的污水量较小,而水冲粪和水泡粪基本都会产生大量的粪污高浓废水,后续水处理的难度较大。养殖场粪污高浓废水含固率通常在2%~5%之间,因此根据不同新鲜畜禽粪便的含水率不同,将粪便均稀释成含固率为2%的高浓废水,并测定废水中悬浮固体颗粒粒径大小,结果如图2可示。

图2 畜禽粪便高浓废水悬浮固体粒径分布示意图

由图2可见,畜禽粪便高浓废水中悬浮固体粒径大部分分布在0~25μm之间,猪粪、奶牛粪、羊粪、鸡粪、鸭粪的占比分别达到了97.67%、81.28%、61.67%、89.81%、87.88%。五种粪水中体积密度最大的悬浮固体粒径分别为5.92μm、18.7μm、21.2μm、4.58μm、6.72μm,奶牛粪水和羊粪水中较大粒径的悬浮固体密度较高,与粪便中含纤维物质较多有关。鸡粪、鸭粪和羊粪的粒径分布范围较广,最大悬浮固体粒径分别达到163μm、352μm、272μm。

从上述数据来看,鸭粪高浓废水中悬浮固体的特性是导致其干湿分离后 COD 仍居高不下且水质较黑的关键原因。鸭粪高浓废水中 87.88% 的悬浮固体粒径分布在 0~25μm 之间,这类细小颗粒占比极高。由于粒径微小,它们难以通过常规的干湿分离手段(如沉淀、过滤等)被有效去除,会大量残留在水体中。而这些细小颗粒往往裹挟着大量有机物,进而导致水体中 COD 值偏高和水质偏黑。

三、畜禽粪便水分特征曲线

畜禽粪便中水分可分为重力水、毛细管水与吸附水以及内部结合水,除去其中水分需要消耗一定能量,这种能量可以通过畜禽粪便与水之间的吸着力来表示。借鉴土壤水分特征测量方法,使用负压式土壤湿度计可以对新鲜畜禽粪便的失水难度进行测量。

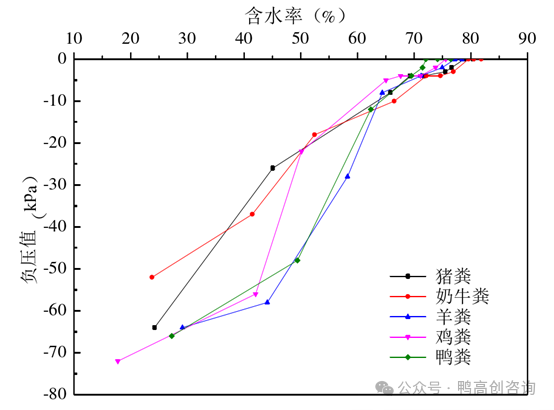

湿度计的负压值读数较小时,表明失去的水分为重力水,水势较低,易脱去;负压值读数较大时,表明畜禽粪便与水之间的吸着力大,脱去相同质量的水分时需要消耗更高的能量,脱水难度较大。畜禽粪便含水率与水分负压的关系如图3所示。

图3 畜禽粪便水分特征曲线

由图3可见,畜禽粪便脱水性能差异性较大,其中五种畜禽粪便在

含水率70%以上时负压值均在0~-6kpa之间,此时脱水较易,耗能较低,此部分水分以重力水为主;

在含水率在60%~70%之间时,湿度计负压值逐渐增大,脱水难度变大,这部分水分以毛细管水和吸附水为主;

在含水率低于60%时,畜禽粪便脱水难度出现差异。

其中,羊粪和鸭粪含水率为50%左右时,负压值迅速减小,接近-50kpa;猪粪、奶牛粪和鸡粪负压值下降较小,为-20kpa左右。

表明要使畜禽粪便含水率达到适宜移动运输的情况下,羊粪和鸭粪所需能量高,处理难度大,而猪粪、奶牛粪和鸡粪所需能量较低,难度较小。五种粪便在含水率低于30%时,负压值均在-50kpa以下,表明此部分水分以内部结合水为主,很难脱去。

从上述数据中,我们也能清晰理解为何仅依靠干湿分离设备,很难将鸭粪的含水率降至60%及以下。

四、干燥法测机械脱水后畜禽粪便水分特征

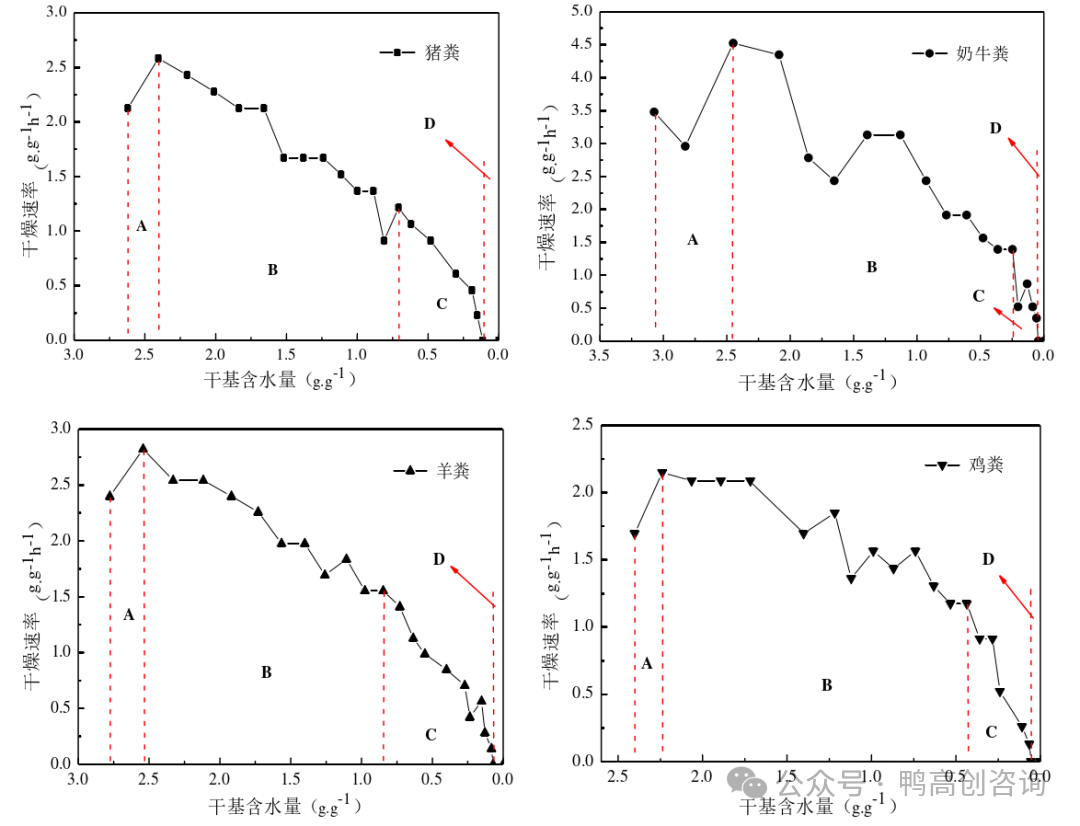

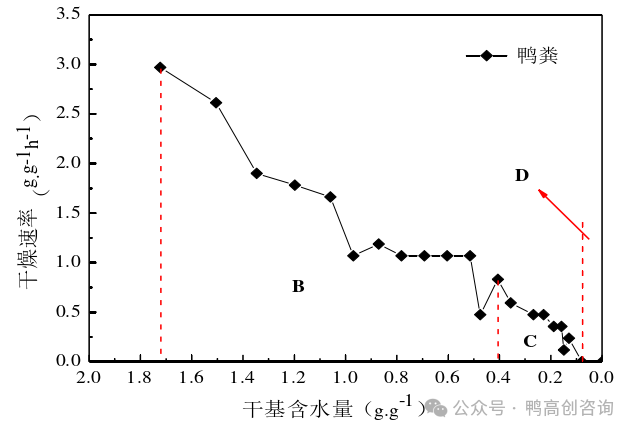

由失水分压法可知畜禽粪便干燥过程失水难度具有一定宏观上的差异,故进一步采用干燥法考察相同质量下干燥脱水速率情况。样品在干燥的过程中可分为四个阶段,分别是预热阶段、恒速干燥阶段、第一降速干燥阶段和第二降速干燥阶段。

干燥开始阶段,样品吸热自身温度逐渐升高,吸热过程中,样品中自由水开始蒸发,水分蒸发的速率也随着升温速率而加快并达到最大值,此阶段被认为是预热阶段。

随后,样品温度和干燥速率保持基本不变,此阶段为恒速干燥阶段。

自由水在预热阶段和恒速干燥阶段被完全脱除。然后,样品进入毛细管水脱除阶段,因毛细管水与样品间存在一定的结合能,脱水难度加大,干燥速率因此下降,毛细管水完全脱除,此为第一降速干燥阶段。

毛细管水完全脱除后,样品开始脱除吸附水,所需的能耗更大,干燥速率进一步下降,此为第二降速干燥阶段。

当表面结合水脱除完毕时,样品质量不再改变,此时需改变环境温度至水的沸点以上才可脱除剩余水分,此部分水分为样品的内部结合水。

根据干燥脱水的原理,绘制畜禽粪便干燥脱水过程曲线如图4所示。

图4 五种畜禽粪便机械脱水后干燥法测定结果示意图

(A-自由水;B-毛细管水;C-吸附水;D-内部结合水)

由图4可见,猪粪、奶牛粪、羊粪和鸡粪在干燥初期均出现升速情况,自由水含量分别为0.392、0.913、0.435、0.304g/g(干基),虽然粪便已经过机械脱水,仍含有一定量自由水,证明机械脱水并不彻底。

鸭粪的干燥曲线只有降速干燥过程,在相同条件的机械脱除重力水的情况下,未能检测到鸭粪中自由水,应与鸭粪均匀稀密的颗粒状态有关。

因机械脱除的主要为畜禽粪便中的自由水,故热干燥过程影响干燥速率的因素主要是结合水的存在形式,通过干燥曲线不同阶段的临界点可确定不同类型结合水的数量和占比。猪粪、奶牛粪、羊粪、鸡粪和鸭粪中结合水总含量分别为2.405、2.449、2.541、2.239、1.723g/g(干基),鸭粪中结合水总含量明显低于其他四种粪便。

猪粪、奶牛粪、羊粪中结合水总含量相似,其中毛细管水占比分别为70.52%、89.96%、66.67%,吸附水占比分别为24.74%、8.29%、30.54%,内部结合水占比分别为4.74%、1.75%、2.79%,平均干燥速率分别为1.491、2.203、1.526g·g-1·h-1,表明毛细管水的含量是影响干燥速率的主要因素,其含量越高,平均干燥速率越快。

鸡粪和鸭粪的毛细管水占比分别为80.57%、76.44%,吸附水占比分别为17.02%、18.98%,内部结合水占比分别为2.41%、4.58%,含量比例较为相似,平均干燥速率分别为1.367、1.069g·g-1·h-1,显著低于猪粪、奶牛粪和羊粪的平均干燥速率,表明机械脱水后禽类动物粪便干燥能耗要高于畜类动物干燥能耗,干燥的难度相对较大。

这也正是鸭粪采用快速发酵机方案成本高于其他粪便的原因,同时也解释了为何将其他粪便的快速发酵方案直接复制到鸭粪处理上,会出现较大成本偏差——鸭粪独特的水分存在状态和干燥特性,使其在快速发酵过程中需要消耗更多能量来突破结合水的束缚,处理难度和能耗的差异直接导致了成本的偏高与方案复制时的成本偏差。

五、结论

鸭粪干湿分离难,根源在于其独特的物理特性与水分状态。

一是颗粒细小,≤1.0mm颗粒占比达97.95%,尤其≤0.15mm颗粒超50%,且与黏液、油脂紧密结合,常规筛分难以分离;

二是高浓废水中 87.88% 的悬浮固体粒径在 0-25μm,易残留导致分离不彻底;

三是水分脱除耗能高,含水率低于 60% 时负压值骤升,且机械脱水后无自由水,结合水脱除速率慢、能耗大。

未来方向应聚焦:研发适配细小颗粒的高精度分离技术(如新型膜过滤、高效絮凝工艺);优化设备对结合水的脱除能力,如耦合机械挤压与低能耗热干化;开发针对鸭粪黏液、油脂特性的预处理技术,降低固液结合力,提升分离效率。

参考文献:王佳的论文《畜禽粪便理化性质分析及固液分离脱氮除磷工艺研究》