夏季瘫鸭:高温高湿下诱因分析与防控(上)

日期:2025-09-10 来源: 鸭高创咨询公众号

- 字号:

- [大]

- [中]

- [小]

肉鸭瘫痪是夏季最为棘手的病症之一,其特征为15-20日龄的肉鸭突发运动障碍,表现为“翻个倒地呈游泳状”,表现为卧地不起,两腿后伸等症状即使将肉鸭翻过来,也会出现再次翻个的情况。通过解剖可见心包积液、心脏内外膜出血和颅骨内膜出血。该病虽然死亡率不高,但造成的淘汰损失巨大,淘汰比例可达2%以上。夏季面临的肉鸭瘫痪高死淘率情况,这可能是多种因素相互关联、相互影响、共同作用的结果。

瘫痪肉鸭

一、夏季热应激导致肉鸭瘫痪数量激增

1. 夏季热应激引起肉鸭生理机能崩溃

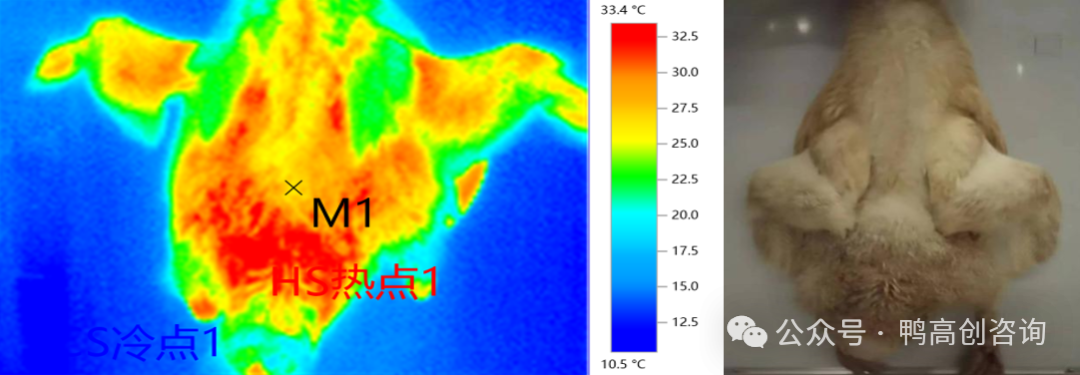

肉鸭作为一种恒温动物,其体温调节能力在高温环境下受到严峻挑战。与哺乳动物不同,鸭缺乏汗腺,并且羽毛厚实,皮肤裸露面积少,如下图热成像仪器所示,肉鸭可以通过裸露部位的皮肤散热,其背部裸露羽毛的部位体温较高,因此肉鸭热主要依靠鸭蹼散热和呼吸蒸发两种方式调节体温。当环境温度超过其等热区上限(肉鸭一般为27℃)时,体温调节机制就会失效。高温环境下,肉鸭的采食行为会发生显著变化。温度每升高1℃,采食量下降约1.5%。在35℃以上的持续高温下,采食量下降幅度可达40%-45%。这种采食抑制不仅直接减少了营养供应,还破坏了体内电解质平衡,特别是钠、钾等关键矿物质的排泄增加,进一步削弱了鸭群的生理调节能力。如果严重热应激持续时间较长,会引起肉鸭死亡。

肉鸭28日龄背部热成像

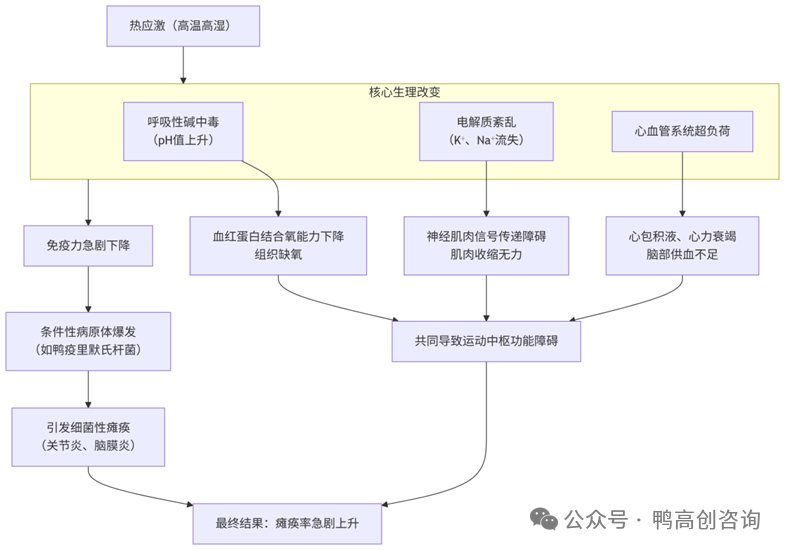

因此在高温高湿的夏季,雨后突晴的天气最容易诱发肉鸭瘫痪,此时地面水分蒸发形成“蒸腾效应”,而肉鸭又缺乏有效的散热方式,使得体感温度急剧升高。热应激导致肉鸭瘫痪数量增多,而是高温高湿超越了肉鸭生理调节的极限,造成了生理失代偿,引起呼吸性碱中毒,电解质紊乱,心血管系统超负荷,并最终导致多器官系统连锁崩溃及紊乱,运动中枢功能障碍,瘫痪率急剧上升。

2. 高温高湿环境下的疾病暴发

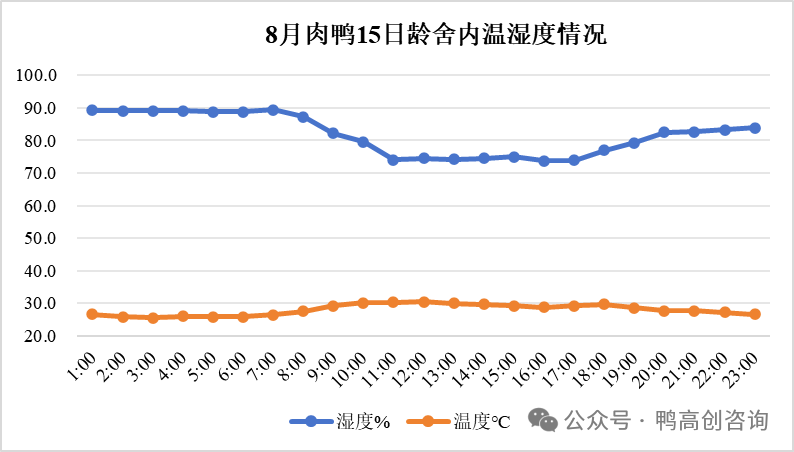

很多疾病都会导致肉鸭瘫痪,病毒性疫病如鸭瘟、鸭病毒性肝炎、鸭坦布苏病毒、鸭细小病毒、呼肠孤病毒等都有此临床症状;细菌性疫病如鸭疫里默氏杆菌、链球菌、葡萄球菌、大肠杆菌及沙门氏菌等也会造成瘫痪。夏季高温高湿的环境,如下图,15日龄肉鸭,棚舍内温度最高30.4℃,最低25.6℃,从中午10点到下午16点棚舍内温度一直维持在30℃左右,此时棚舍内湿度可达75%左右,为病原微生物的繁殖提供了理想的条件。其中肉鸭传染性浆膜炎在夏季的发病率明显升高,病鸭会表现为精神沉郁、咳嗽、眼鼻分泌物增多,瘫痪肉鸭比例增多。因此在发现棚舍内瘫痪肉鸭增多的现象时,需要首先排除传染性疾病的发生,尤其是鸭疫里模式杆菌的感染。笔者了解到近期20日龄之前淘汰鸭较多的养殖场,剖检后未见明显异常,只出现轻微的心包积液和脑膜出血的现象,而且送检后未检出常见的病原微生物,因此主要还是考虑夏季高温高湿造成的热应激,使得瘫痪肉鸭增多。

3. 夏季营养供给与代谢失衡

夏季肉鸭的营养问题主要源于“被动营养不良”,这并非饲料供应不足,而是热应激导致的采食减少和消化吸收功能下降。这会导致能量和蛋白质的摄入不足,微量营养素的缺乏以及饲料霉变风险提高。如果摄入钙磷不足,会引起肉鸭软骨症,而微量元素如维生素E和硒的缺乏会导致肌肉萎缩,肉鸭不能站立。饲料霉变会导致肝脏坏死,引起维生素D3活化障碍,最终导致钙磷代谢紊乱,引起黄曲霉素中毒性的瘫痪。这些营养问题也都会加剧热应激的负面影响。

4. 饲养管理因素加剧热应激

饲养密度过高是夏季养殖的“隐形杀手”。如果单位面积鸭数过多(如育雏期超过35只/m²)不仅直接增加热负荷,还会减少每只鸭的有效散热空间。夏季养殖应该遵循“减密原则”,通常比常规密度降低20%左右。

通风不足在自然通风的鸭棚尤为突出。研究显示,在同等条件下,机械通风鸭舍比自然通风鸭舍的鸭瘫痪发病率低40%以上。关键在于达到有效的“风冷效应”——当舍内风速达到1.5m/s时,可产生明显降温效果,最佳风速范围为2.0-3.5m/s。

饮水管理不当会加速热应激恶化。鸭的饮水量随温度升高而显著增加——温度28℃以上时,每升高1℃,每只鸭日饮水量增加10mL。当供水不足或水温过高(>25℃)会严重影响鸭群通过饮水降温的能力,如舍外水塔无防护降温措施,会导致夏季水温度较高,肉鸭通过饮水降温的意愿降低。

舍外水塔无防护降温

二、种源对于肉鸭瘫痪的影响

1. 垂直传播疾病诱发肉鸭瘫痪

如果种鸭携带病毒,如呼肠孤病毒,可通过垂直传播给鸭苗,鸭苗很早感染,病毒会攻击其免疫系统,如脾脏中的淋巴细胞是其主要的靶器官,从而造成细胞免疫和体液免疫功能受损,免疫系统被破坏后,肉鸭抵抗力会急剧下降,外界环境中或体内潜伏的病原菌就趁虚而入。在诸多继发感染中,鸭疫里默氏杆菌(浆膜炎)是最常见、最典型的一种。其他还包括大肠杆菌等。这些继发感染会引发关节炎、腱鞘炎以及脑膜炎。另外有些呼肠孤病毒的毒株会直接损伤关节和肌腱,引发病毒性腱鞘炎,从而导致运动障碍或瘫痪。因此如果雏鸭感染呼肠孤病毒,可能会导致10日龄内的肉鸭瘫痪增多。

2.“高温蛋”对养殖的影响

2.1 高温蛋的概念解析

“高温蛋”特指种鸭在夏季高温期产出的种蛋,以及这些种蛋在高温环境下经历孵化过程的双重含义。这直接关联到雏鸭的质量基础,是影响夏季养殖效益的起点环节。

种鸭在热应激状态下,其生殖系统功能会受到显著抑制。研究表明,当环境温度持续超过30℃时,种鸭的产蛋率下降幅度可达15%-20%,同时受精率和孵化率也同步降低。这是因为高温会干扰卵泡发育和激素分泌,导致蛋重减轻、蛋壳变薄、内在品质下降。更关键的是,种鸭血液中的应激激素(皮质酮)会通过胎盘转移至蛋内,影响胚胎的正常发育程序。

2.2 高温对胚胎发育的多重危害

高温环境下的种蛋孵化过程面临严峻挑战,主要表现为三个关键阶段的发育异常:

早期发育阶段(1-7天):高温会加速胚胎发育进程,导致器官形成不同步。特别是心血管系统发育异常的风险增加,表现为孵化后期心包积液、心脏畸形等。

中期发育阶段(8-21天):此阶段是骨骼发育的关键期。高温会干扰钙代谢,导致雏鸭骨骼强度不足。这也是夏季肉鸭“腿病”高发的重要诱因之一。

出壳前阶段(22-28天):高温环境使蛋内水分过度蒸发,造成雏鸭出壳困难。同时,卵黄吸收不全,导致脐部闭合不良,增加了早期感染的风险。

2.3 高温蛋孵化的后续影响

由高温蛋孵化的雏鸭,其生理缺陷会在养殖过程中逐渐显现,形成“先天不足+后天失调”的恶性循环:

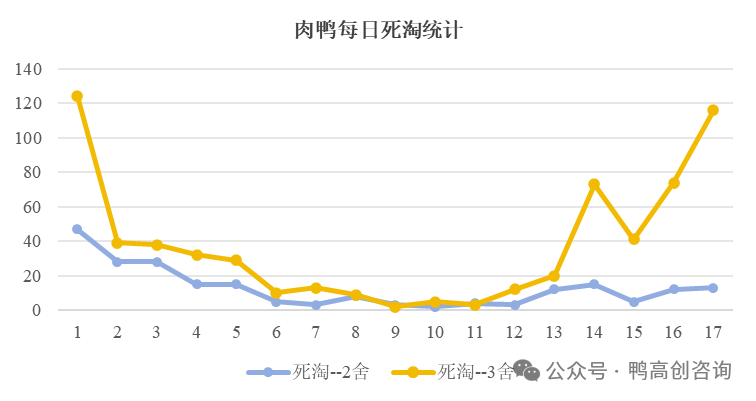

体温调节能力缺陷:研究发现,高温环境孵化的雏鸭,其下丘脑体温调节中枢的发育程度显著低于正常雏鸭。这使得它们在后期的热应激耐受能力降低,在同样的高温环境下,死淘率比正常雏鸭高25%-30%。笔者在养殖场发现,同一个饲养员,同样的规模化笼养的条件,但是2舍和3舍鸭苗厂家不同。3舍从进场后鸭苗死淘较多,然后7日龄分群后死淘趋于正常;但是从12日龄开始,淘汰的瘫痪肉鸭增多,持续到17日龄,每日淘汰肉鸭高峰可达到116只,剖检只看到部分肉鸭表现为心包积液和脑膜出血,对于肉鸭养殖产生较大的经济损失。分析2舍和3舍的养殖情况,其差异大概率是鸭苗导致的,高温蛋引起鸭苗整体质量较差,在同样的高温养殖的季节,其耐热性差,更容易出现瘫痪的问题。

免疫机能低下:研究发现,高温蛋孵化的雏鸭胸腺指数和法氏囊重量明显降低,导致细胞免疫和体液免疫功能受损。这使得它们对大肠杆菌、鸭疫里默氏杆菌等常见病原的易感性显著增加。

生长性能下降:试验数据显示,高温蛋孵化的雏鸭在42日龄时平均体重比对照组低8%-12%,料肉比提高0.15-0.25。这种生长劣势在整个养殖周期中难以完全补偿。

《夏季瘫鸭:高温高湿下诱因分析与防控》系列内容持续更新中,敬请期待!