夏季瘫鸭:高温高湿下诱因分析与防控(下)

日期:2025-09-10 来源: 鸭高创咨询公众号

- 字号:

- [大]

- [中]

- [小]

由上文从夏季热应激导致肉鸭瘫痪数量激增和种源对于肉鸭瘫痪的影响两方面进行了夏季瘫鸭激增的诱因分析,本文就夏季瘫痪肉鸭增多的综合防控方案进行介绍,内容如下:

三、夏季瘫痪肉鸭增多的综合防控方案

1.夏季热应激防控措施

1.1环境控制的精细化操作

热阻隔技术是防控夏季热应激的基础。实践表明,有效的隔热措施可使舍内温度比外界低5-8℃。关键技术要点包括:在鸭舍屋顶加盖10cm厚白色泡沫板或涂刷热反射涂料(反射率>90%),可显著减少太阳辐射热。

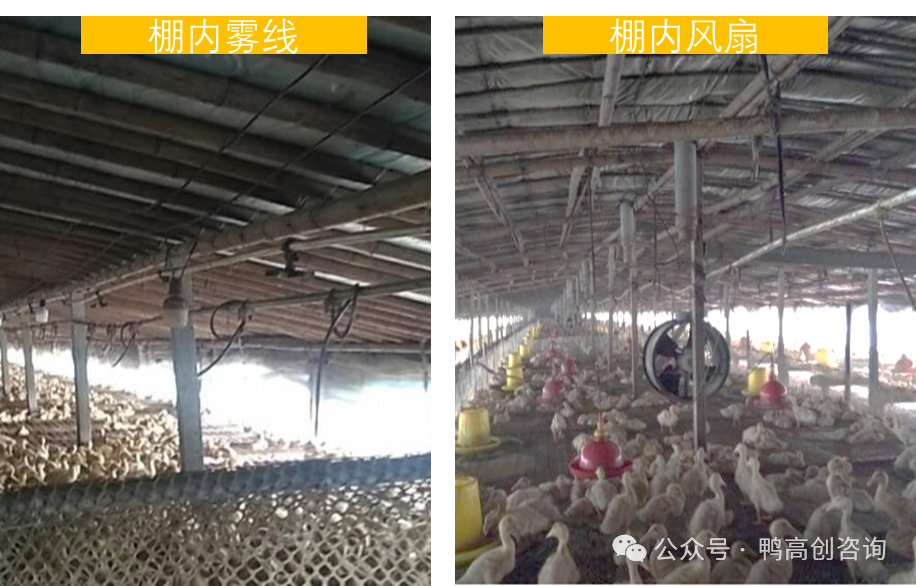

蒸发降温技术是高温时段的救命措施。但需科学应用,避免增加湿度负担:

- 湿帘降温系统:要求密闭环境,因此夏季棚舍的升级改造仍然是主要的现场工作,通过将开放棚舍升级改造为密闭棚舍,安装湿帘降温系统,配合风机使用,可以有效降低棚舍内的温度。当空气相对湿度低于75%时,可降低入舍空气温度5-8℃。但是当外界湿度较高时,湿帘的降温作用就不再明显,特别关注雨后突晴天气,舍外湿度较高,需要提前开启全部通风设备。

- 风扇+雾线:对于简易的开放型棚舍,安装风扇+雾线是临床实践中较好的防暑降温措施。

1.2 饲养管理的适应性调整

饲喂策略革新是应对热应激的核心环节。基于鸭的昼夜行为模式,应实施“夜饲为主,日间补充”的方案:

时间调整:将70%的日粮在凉爽时段投喂——早晨4:00-7:00投喂全天量的40%,晚上18:00-22:00投喂30%。白天高温时段仅提供少量维持饲料(10-15%),实行高温阶段的净槽以及控料。

饲料安全管理:料槽每日清空1次防止霉变。储料间温度控制在25℃以下,相对湿度≤65%。对于料塔,可以喷涂反光材料,降低塔内温度。

饮水系统升级对缓解热应激至关重要。应确保饮水充足且清凉:按每1000只鸭提供≥15个乳头饮水器或6米水槽的标准配置。对于舍外的供水系统,需要做好防护,防止进舍水温过高;同时需要每日检查水线清洁度,可以使用缓释氯片进行水线的持续消毒,防止生物膜的形成。

密度与光照调控直接影响鸭群舒适度:

密度调整:夏季育雏期(1-14天)≤35只/m²,育肥期(15天至出栏)逐步降至6-8只/m²,如果棚舍条件差,并且缺乏相应的防暑降温措施,其养殖密度需要再降低。而对于规模化密闭的笼养鸭舍,密度可由14-15只/m²降低至12-13只/m²。

光照管理:采用弱光制度,以鸭能看见采食为原则。白天避免阳光直射入舍,并且在白天高温阶段,可以采取关灯策略,通过减少肉鸭的活动,降低热应激对肉鸭的影响。

1.3 疫病防控的关键节点

由于夏季肉鸭传染性浆膜炎是导致瘫痪的主要疾病,因此需要通过疫苗免疫来防控疾病的发生,同时在养殖过程中定期监测肉鸭和环境中鸭疫里默式杆菌的带菌情况,一旦监测到该菌,及时使用抗生素进行疾病防治;如果发现早期症状立即隔离病鸭,降低密度并加强通风,对严重瘫痪鸭果断淘汰。

2.种源端控制措施

2.1 避免高温蛋

种蛋阶段:通过防暑降温措施的实行,使得种鸭舍温度≤30℃,同时在养殖过程中补充维生素C(200g/吨饲料)降低应激;另外需要注意种蛋贮存温度需要控制在10-15℃,存放≤5天。

孵化阶段:控温:21天后胚蛋温度≤37.5℃,防超温;同时进行喷水凉蛋,可以在16天起每天喷水3次+凉蛋至32℃,增强蛋壳脆性利于出雏。

2.2 垂直传播疾病控制

在种鸭端需要重视对于呼肠孤病毒的免疫,保证鸭苗能够获得较高的母源抗体,同时在孵化场可以考虑免疫呼肠孤抗体;而对于商品养殖场而言,需要棚舍的清洗消毒,防止呼肠孤病毒在场区内的水平传播。

四、小结

夏季肉鸭瘫痪本质是 “环境胁迫”与“先天不足”叠加的综合征:高温高湿直接导致生理紊乱与病原滋生;高温蛋孵化则埋下心血管弱、骨骼差、免疫低的隐患。而肉鸭垂直传播疾病的感染,进一步破坏了肉鸭免疫系统,对疾病的易感性增强。夏季瘫痪肉鸭较多的现象需要采取系统化的防控策略。从环境控制到饲养管理及疫病预防,每一个环节都需要精心设计和精准执行。特别是针对“高温蛋”问题,必须从种鸭管理和孵化环节着手,为后期养殖奠定良好基础。养殖者应结合自身棚舍的硬件条件,选择适宜的技术路线,构建完善的热应激防控体系,将夏季损失降到最低。