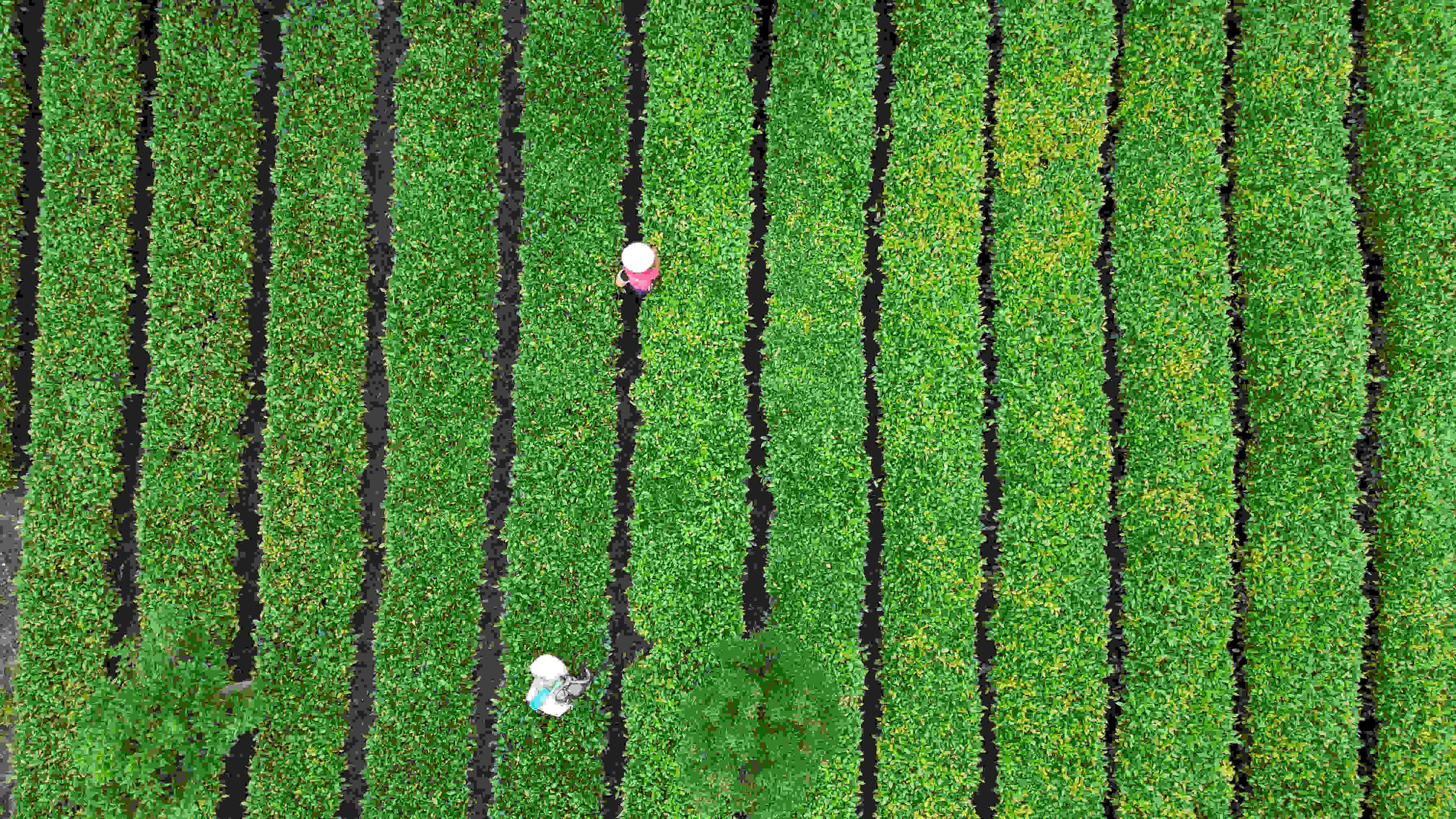

在遵义市湄潭县湄江街道核桃坝村,放眼望去,连片的茶园郁郁葱葱,连绵起伏。茶农们的身影零星点缀在茶垄间,指尖翻飞,嫩绿的芽尖落入竹篓。

茶,作为多年生灌木,其根系发达且密集,能牢牢固定土壤,减少雨水冲刷;其枝叶覆盖地表,可以减缓雨滴冲击,降低地表径流速度,增加水分下渗,还可以通过光合作用吸收二氧化碳、释放氧气。再加上其带来的产业收益和附加价值,因此种茶是生态效益与经济效益兼具的可持续发展方式。

“核桃坝几乎全是黄泥地,种庄稼收成不好,但用来种茶却是不错的。茶苗种下后,荒山秃岭逐渐披上了绿装。”当地村民党小平回忆核桃坝的种茶史,最开始有一部分村民是不支持种茶的,但后来逐渐见到成效,思想才得到了转变。

“上世纪80年代,核桃坝村民开始种茶。在多年的种植过程中,我们始终把生态保护放在首位,大力推广有机茶、生态茶种植技术,严格管控农药化肥的使用,不仅有效防止了水土的流失,也从源头保障了茶叶品质。”核桃坝村党总支书记刘庆介绍。

从试种到连片成海,核桃坝把“生态经”念得越来越精,经济账也慢慢“活”了起来,不少茶农变身为“老板”,党小平就是其中之一。

“一开始,我种了30亩茶,后来逐步发展,开加工厂、开销售店。如今,销售店已经开了8年,一年有10多万元收入,条件越来越好,房买了,车也买了。通过发展茶产业,全村都发生了很大变化,不少人开起了小型企业、做销售、搞电商等,大家都发展得不错。”党小平说。

“村里现在有茶叶企业、加工大户60余家,形成了从茶叶种植、加工到销售的完整产业链。而且因为景色优美、生态优良,还吸引了很多外地游客前来游玩避暑。在发展茶产业的同时,很多村民开起了民宿、农家乐,吃上了旅游饭。”刘庆介绍。

春采新茶、夏纳清凉、秋赏茶韵、冬品年味,核桃坝村把“绿水青山”做成了四季生金的“聚宝盆”。核桃坝的故事,是湄潭“以茶为笔”书写“两山”理念的生动注脚,全县有33万人端起茶饭碗,从种植到加工,从销售到旅游,一片叶子串起全产业链。

用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,

即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。