立体笼养肉鸭前后体重差异的原因分析(下)

日期:2025-07-31 来源: 鸭高创咨询公众号

- 字号:

- [大]

- [中]

- [小]

五、空气质量差异

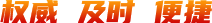

1、氨气和二氧化碳浓度

从前期数据可以看出,立体笼养肉鸭棚舍的后端空气中,无论是氨气浓度还是二氧化碳的浓度,都高于前端。但是目前笼养清粪比较及时,即使是后端,其氨气浓度也不会超标。但是如果粪带损坏,无法及时清粪,有害气体与高温高湿协同,加剧热应激反应,降低饲料转化率。

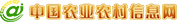

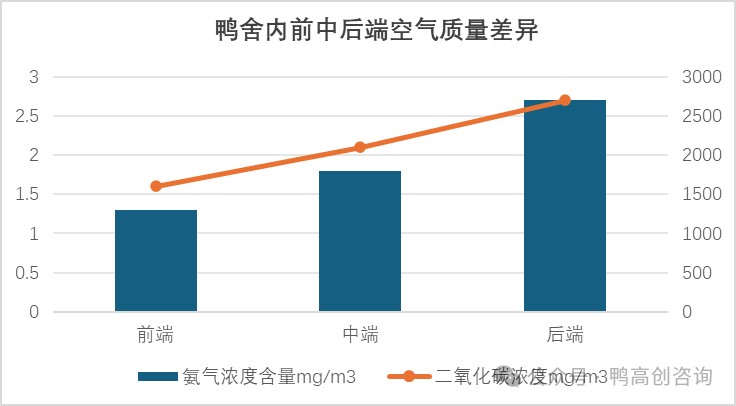

2、细菌载量

棚舍后端湿度高、温度高,容易滋生细菌。据研究发现棚舍后端端湿度>75%、温度>28℃时,细菌(如大肠杆菌、沙门氏菌)繁殖速度加快3-5倍。我们前期的数据也显示了后端空气PM2.5和PM10指标更高,说明后端粉尘等细小颗粒更多,细菌附着概率更大;并且笼具上细菌总数的检测也说明了从前端到后端风机端,细菌总数含量是逐渐升高的,这种后端高细菌载量的微生物梯度分布导致末端鸡群面临更高的感染压力。后端肉鸭持续应对病原威胁会增加基础代谢消耗,用于生长的能量减少,并且细菌感染会导致采食量下降,进而影响体重。

六、应激时间差异

在出栏时,如果一个棚舍配备一个抓鸭队伍,一般会从前端开始抓鸭,后端鸭群需等待数小时甚至更长时间才能被捕捉。肉鸭视力更好,群体协作更强,可能导致后端鸭在应激时反应更剧烈。这种等待期间鸭群处于高度应激状态:皮质醇水平升高,肌糖原加速分解,导致肉品质下降和体重损耗增加。

七、解决方案建议

1. 通风系统优化

采用变速风机和智能导流板,根据舍内实时监测数据动态调整气流分布,实施更加精准的通风,降低前后温度和空气质量的差异;在超长鸭舍(>80m)实施分段式负压通风,每30-40m设置过渡通风区;定期(每批次)进行烟雾试验,可视化气流路径并优化进风口角度。

2. 环境精准监控

安装多点位无线传感器网络:实时监测温度、湿度、CO₂、NH₃等参数。

建立体感温度模型:综合温度、风速、湿度计算实际热负荷。

对中后端区域实施重点监控:设置更严格的预警阈值,精准调控后端环境。

3. 饲养管理创新

密度动态调整:根据季节变化调整饲养密度,夏季末端区域密度降低10%-15%。

差异化营养供给:对末端区域鸭群添加抗热应激添加剂(VC、VE、碳酸氢钠)。

4. 饮水系统管理

分段式循环水线:每40米设置独立循环回路,确保后端水流速>1.5m/s(抑制生物膜)+ 添加二氧化氯缓释器(控制浓度0.3~0.5ppm)。

隔热包裹水管:后端水管用铝箔保温棉包裹,可降低水温4~6℃。

饮水质量管理:定期反冲水线,尤其是用药之后进行反冲,降低水线生物膜的生成。另外可以对水质进行消毒,比如在水线前端添加缓释氯片,可以保障整个养殖周期水线微生物都处于合格状态。

5. 饲喂流程优化

双向喂料车的改造:从舍中部分别向前、后端同步喂料,可以将等待时间缩短至8分钟以内。

6. 出栏应激改善

采用双向作业模式:从前后两端同时开始抓鸭,减少末端等待时间。

末端区域优先运输:最先捕获的末端鸭群优先装车发运。

出蓝宝应用:抓鸭前6h使用抗应激添加剂,目前我们已经通过多批试验证实,出栏前添加信得产品“出蓝宝”,可以有效降低出栏体重损失。

八、小结

立体笼养肉鸭前后体重差异,本质是其生理特性(高饮水量、强社会性)与环境缺陷(温差、风速及水料分配不均)的耦合结果,需采取系统性解决方案。通过基于实时环境数据和鸭群反馈实施动态调控,精准通风改善温度分布和空气质量,优化饲养密度减轻热负荷,强化后端管理降低微生物风险,创新操作饮水、喂料及管理流程减少末端应激,可显著提升群体均匀度。