商品肉鸭尾部和背部皮炎的防治措施(下)

日期:2025-07-31 来源: 鸭高创咨询公众号

- 字号:

- [大]

- [中]

- [小]

如果说脚蹼和羽毛的问题是肉鸭自身的问题,那养殖环境的高湿度就是外部原因,它直接给细菌繁殖、病毒传播提供了“温床”。

1、肉鸭散热差,被迫“制造高湿”

肉鸭的散热方式和肉鸡不同:肉鸡主要靠“喘气+蒸发”散热(呼吸频率增加可带走热量);肉鸭则依赖“脚蹼”散热(脚蹼分布密集血管,通过皮肤表面蒸发水分散热)。

但现在规模化鸭棚多采用“肉鸡式通风模式”,通过“风机+小窗”的模式进行散热,忽视了肉鸭的脚蹼散热需求。结果会导致肉鸭感觉很热,只能通过增加饮水量来进行散热,25日龄后,肉鸭的饮水量可达到采食量的2-2.5倍;大量饮水进而导致肉鸭粪便较稀,棚舍湿度长期维持在80%以上(理想湿度应<70%)。

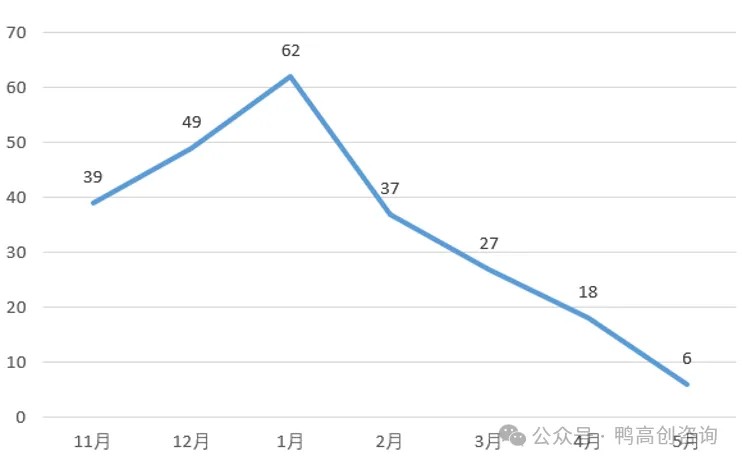

高湿度利于细菌和病毒繁殖,细菌(如葡萄球菌)在高湿环境中繁殖速度加快3-5倍,皮肤伤口感染率直线上升; 病毒(如鸭细小病毒、圆环病毒)在高湿环境下存活时间延长(比如圆环病毒在潮湿垫料中可存活14天以上),感染鸭群的几率更高;高湿还会破坏皮肤表面的油脂层(天然抗菌物质),让皮肤更脆弱,对疾病的易感性增加。我们在实际调研中也发现,11月-次年3月,由于外界温度低,棚舍内通风量小,湿度大,皮炎毛刺的发生率也增高。

四、病毒也是皮炎的促发因素

在皮炎高发的鸭群中,鸭细小病毒和圆环病毒的检出率往往超过60%。它们虽不直接导致皮炎,却会让问题“恶化”。

鸭细小病毒:主要感染3-20日龄雏鸭,会破坏毛囊干细胞,导致羽毛发育迟缓(尤其是尾部、背部近尾端部位),皮肤修复能力下降;

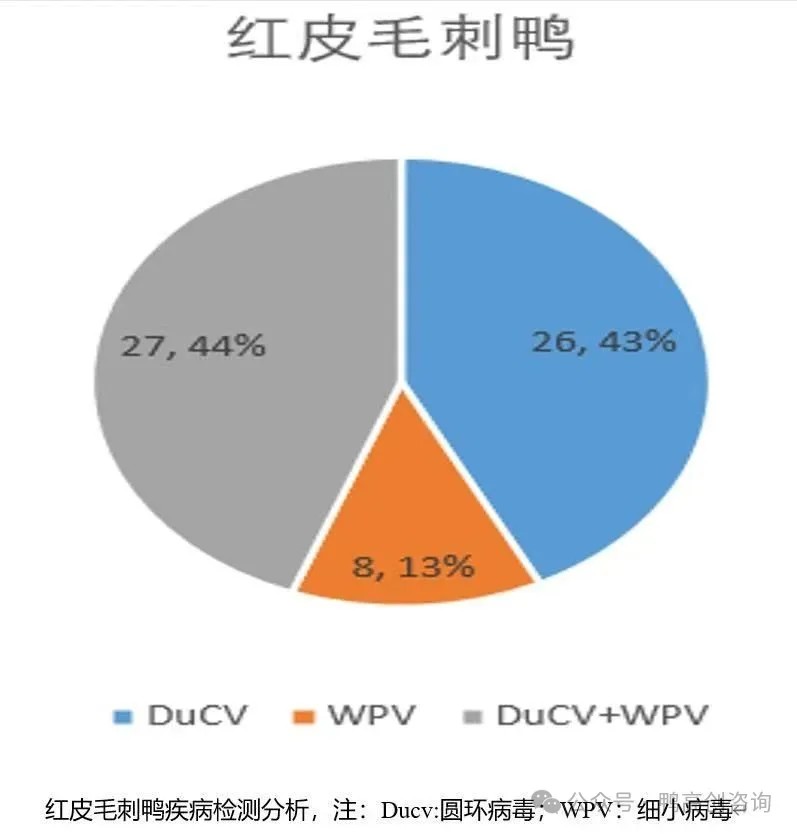

圆环病毒:抑制免疫细胞活性(如T淋巴细胞),让皮肤伤口难以愈合,同时诱发皮肤炎症因子(如下图)大量分泌,加重红肿、溃烂。

实验室从红皮毛刺送检鸭中,检测发现43%的送检肉鸭携带圆环病毒,然后44%的肉鸭为圆环和细小病毒的混感。更麻烦的是,病毒和细菌的协同作用——病毒感染削弱皮肤屏障,细菌趁机侵入;细菌繁殖释放毒素,又进一步抑制病毒清除,形成恶性循环。

五、解决措施:从“防外伤”到“调环境”,四步切断皮炎链

要解决肉鸭尾部、背部近尾端部位的皮炎问题,必须“多管齐下”,从根源上切断“损伤-感染-恶化”的恶性循环。

1、摸透生长规律,降低物理损伤

调整密度:根据脚蹼发育特点,降低肉鸭饲养密度,2周龄前密度≤35只/㎡,3周龄后≤14只/㎡(有条件的笼养可降至12只/㎡,网养饲养密度降低至9~10只/㎡甚至更低,尤其对于大白条而言,后期养殖密度可降低至4~6只/㎡);

分群管理:将好斗的“大个鸭”挑出单独饲养(避免啄肛、啄尾)。

2、针对性补充营养物质,促进羽毛发育,强化皮肤屏障

补充含硫氨基酸(如蛋氨酸):促进羽毛角蛋白合成(建议饲料中蛋氨酸≥0.5%);

添加维生素B族(生物素≥0.15mg/kg、泛酸≥2mg/kg):改善毛囊健康,减少脱羽;

局部喷雾护羽:每周用0.1%的鱼肝油喷雾(含维生素A)喷洒尾部、背部,修复受损毛囊。

3、控湿+通风,打破细菌“温床”

低温除湿:冬季利用屋顶风机(夜间外界温度<10℃时开启),降低棚舍湿度至65%-70%;

湿帘调节:夏季高温时,先开风机再开湿帘(避免冷风直吹导致鸭子受凉),控制湿度≤75%;

及时清粪:每天清理湿粪便,用次氯酸钠(1:200稀释)消毒地面,减少细菌滋生。

4、疫苗+药物,防控病毒“帮凶”

免疫接种:可以考虑使用圆环病毒抗体和细小病毒的抗体,前期在临床试验中,也明显观察到使用抗体后,肉鸭的皮炎毛刺得到了改善;

药物辅助:皮炎高发期(20-35日龄),为防止细菌性的继发感染,在饮水中添加0.02%的阿莫西林(抗细菌)+0.01%的黄芪多糖(增强免疫),连用5天,需要根据现场情况调整相应的用药方案。

六、小结

肉鸭尾部、背部近尾端部位的皮炎,本质上是生长特性、环境管理、病毒威胁共同作用的结果。它不是单纯的“皮肤病”,而是在提醒我们:要尊重肉鸭的生理规律(脚蹼、羽毛的发育特点);要调整养殖模式(从“照搬肉鸡经验”到“按鸭需求设计”);要把“防”放在首位(防损伤、防高湿、防病毒)。养鸭无小事,细节定成败。解决肉鸭产业面临的问题,需要找出问题的本质所在,把每一处“不起眼”的小问题解决好,才能养出健康、高产的肉鸭。