商品肉鸭尾部和背部皮炎的防治措施(上)

日期:2025-07-31 来源: 鸭高创咨询公众号

- 字号:

- [大]

- [中]

- [小]

皮炎一直是屠宰场关注的重点问题,我们在屠宰场观察肉鸭胴体,发现大部分的皮炎集中在肉鸭背部和尾部区域,并且这两个部位的皮炎相对其他部位也较为严重,针对此现象,我们需要探究问题的本质,从肉鸭的生长特性、养殖环境和饲养管理等细节中去寻找原因以及破解之道。

一、脚蹼脚趾引起背部的物理损伤

1、脚蹼脚趾的发育特点:尖、硬、挤

商品代肉鸭的脚蹼和脚趾天生“带刺”——脚趾末端尖锐、角质层厚硬(成年鸭脚趾角质层厚度可达2-3mm),这是它们在自然水域中行走、刨食的“工具”。但在规模化养殖棚舍里,这样的“工具”却成为了皮肤物理损伤的主要原因。

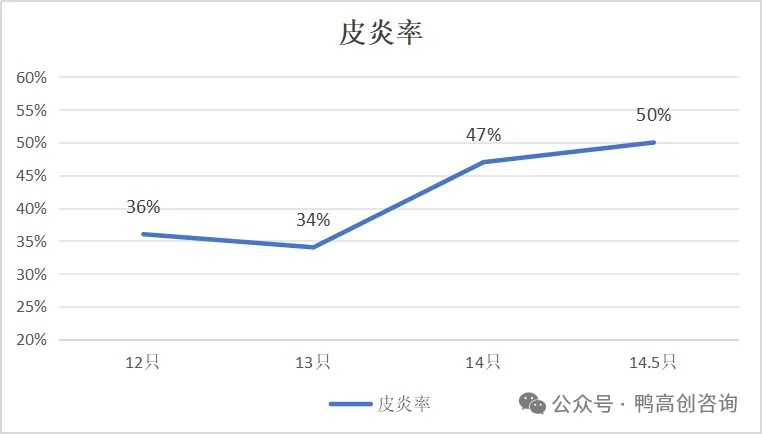

密度超标:目前主流肉鸭养殖密度多在13-15只/㎡(部分棚舍甚至更高),如此之高的养殖密度之下,鸭群活动空间被压缩,脚蹼和脚趾几乎时刻处于“互相挤压”状态。跟踪养殖屠宰的数据可以看到,随着肉鸭养殖密度从12只提高到14.5只/㎡,皮炎率也直线升高,从36%升高至50%。

摩擦生伤:鸭子走路时,尖锐的脚趾会反复刮擦地面、网面或同伴的皮肤。尤其是背部两侧(贴近地面)和尾部(活动时易被踩踏),皮肤薄、毛囊浅,轻微的刮擦就可能划破表皮,形成肉眼难见的“微伤口”。

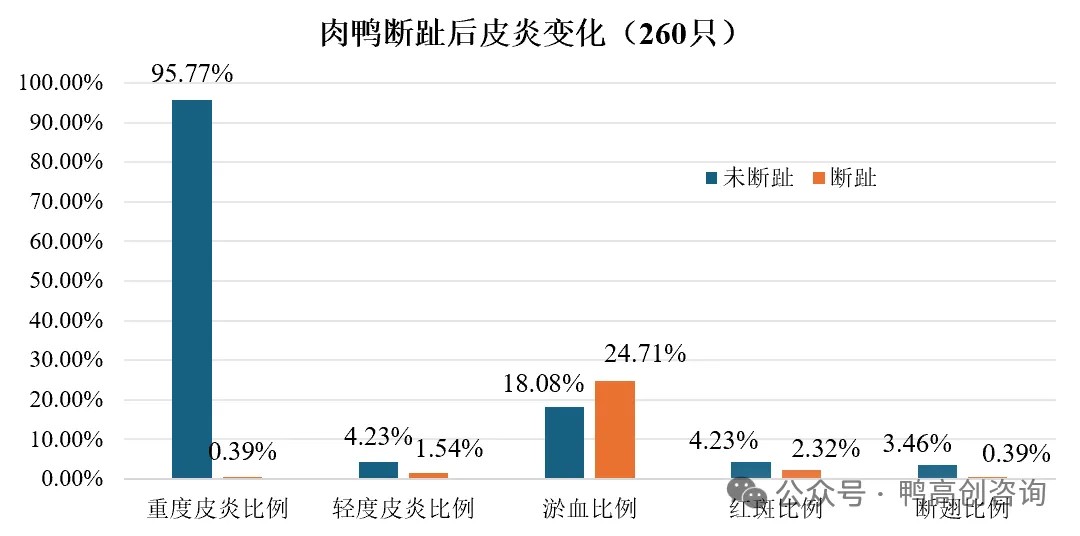

在临床实践中发现,肉鸭断趾后,其皮炎比例显著降低,尤其是重度皮炎的比例,由95.77%降低至0.39%。虽然断趾对于皮炎的改善效果好,但是断趾操作麻烦,成本较高,并且断趾后肉鸭容易感染外源性的病原微生物,影响肉鸭健康,需要谨慎选择。

2、这些伤口,为细菌感染提供便利

皮肤是肉鸭的第一道免疫屏障,一旦被脚蹼刮破,葡萄球菌、绿脓杆菌等环境常在菌就会乘虚而入。而尾部、背部皮肤本身就比腹部、胸部薄(实测厚度:尾部皮肤约0.8-1.2mm,腹部约1.5-2.0mm),屏障能力更弱,细菌入侵后更易引发炎症。

二、肉鸭背部羽毛覆盖少,促进皮炎的发生

如果说脚蹼脚趾是物理损伤,属于外力因素,那尾部、背部羽毛的发育缺陷就是“内因帮凶”——这里的羽毛覆盖少、毛囊脆弱。

1、羽毛覆盖率低

肉鸭的羽毛发育有明显的“区域性差异”:

腹部、胸部:正羽(长而硬的主羽)在2周龄左右快速发育,3周龄后覆盖度可达80%以上,能形成有效的“防护层”;

尾部、背部:以绒羽(细软的短羽)为主,正羽发育滞后(3周龄仅覆盖30%-40%,4周龄才逐步完善),皮肤几乎直接暴露在环境中。

背部和尾部缺少了羽毛的“遮挡”,尾部、背部的皮肤不仅要承受脚蹼的摩擦,还要直接面对垫料摩擦、粪便污染等,其皮肤损伤概率增大。

2、毛囊“脆弱区”:“易感染+易瘙痒”

更麻烦的是,尾部、背部近尾端的毛囊本身就存在一定的问题:毛囊密度低,毛囊间空隙大,皮肤支撑力弱;毛囊孔径大(直径约0.1-0.2mm,腹部仅0.05-0.1mm),细菌、灰尘更易侵入;皮肤脂肪层厚(尾部皮下脂肪厚度约2-3mm,背部仅1-1.5mm),散热差、易潮湿,毛囊容易被“闷”出炎症。

此外,鸭子有频繁梳理羽毛的习惯(每天约30%-40%的时间用于理毛)。当尾部皮肤因微小伤口发痒时,鸭子会用坚硬的喙反复啄挠——原本的“小伤口”被越啄越大,甚至伤及真皮层,形成溃烂。