白羽肉鸭皮内毛解决措施(二)

日期:2025-08-01 来源: 鸭高创咨询公众号

- 字号:

- [大]

- [中]

- [小]

3 环境因素对羽毛发育的量化影响

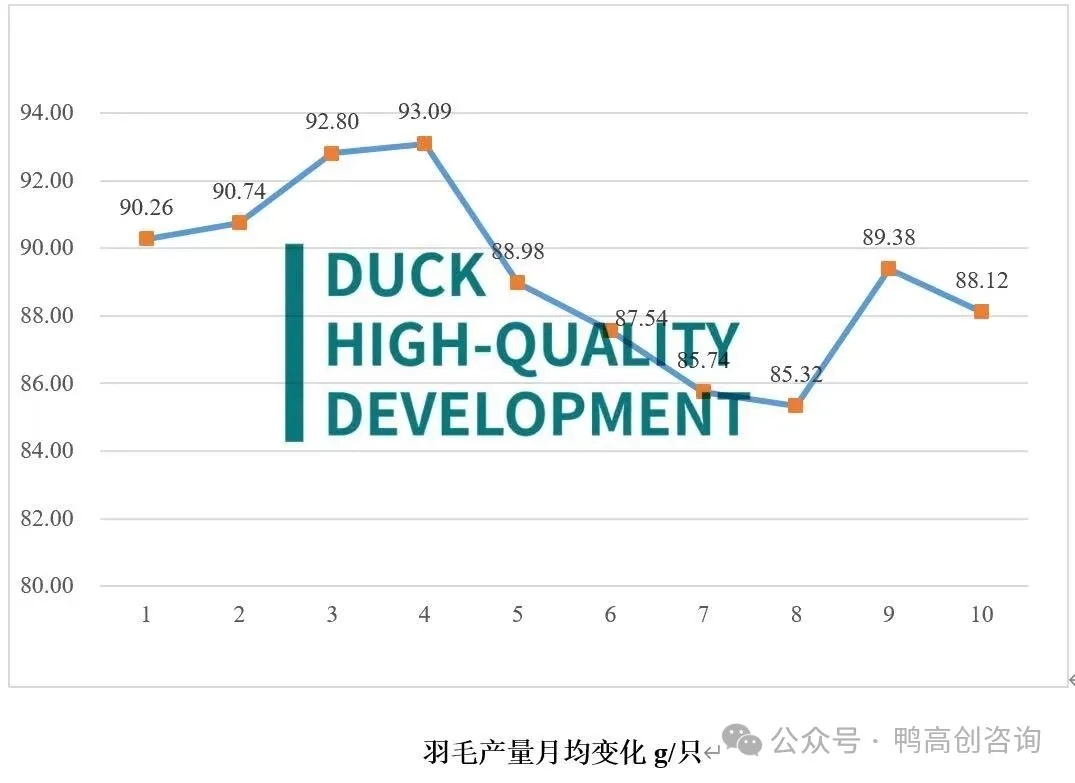

3.1 温湿度调控阈值

温度:最佳生长温度为18-22℃,超过28℃时采食量下降10%-15%,羽毛生长速率降低20%。从实际生产中也可以看到,在7-8月份高温季节,养殖后期舍内温度能达到30℃,而得不到良好的降温,此时肉鸭平均羽毛产量降低,而秋冬季节肉鸭采食量较大,尤其是3-4月份,舍内外温度最为适宜,舍内温度也能维持在18-22℃,有助于羽毛的发育生长。

湿度:相对湿度>75%时,绒羽吸水率增加至自重30%,导致皮肤粘毛率提高至40%以上。当前在商品养殖环节,尤其在笼养模式下,肉鸭的散热并没有得到有效解决,舍内湿度往往居高不下,这是导致肉鸭皮炎或者羽毛发育不良的根本原因。

3.2 饲养密度与应激反应

饲养密度>12只/m²时,肉鸭血清皮质酮水平升高40%-60%,引发啄羽行为,导致飞羽断裂残留率增加25%。

高密度饲养(如15只/m²)会限制肉鸭活动,影响绒毛正常脱落;如下图可以观察到肉鸭饲养密度较大时,背部羽毛呈现为较湿,并且裸露的状态,而较低的饲养密度10只/m²,肉鸭背部羽毛发育很好,未出现大面积皮肤裸露的现象。湿度过高易使绒毛打湿粘连,增加拔毛难度。此外,换羽期光照过强或通风不良等情况会加重应激反应。

光照强度>200lux会抑制褪黑素分泌,干扰换羽周期,使翅羽发育延迟5-7天。目前商品养殖肉鸭的条件下,光照的管理往往被忽视。

3.3 氨气浓度毒性阈值

舍内NH₃浓度>20 ppm时,呼吸道黏膜损伤导致氧摄取效率下降,间接影响毛囊细胞增殖速率约15%。当前商品养殖鸭舍内由于湿度不可控,因此氨气浓度往往超标,尤其是简易棚舍,冬季通风较少,棚舍内氨气味道很重。

4 生产实际中的应用解决方案

4.1 调整出栏时间

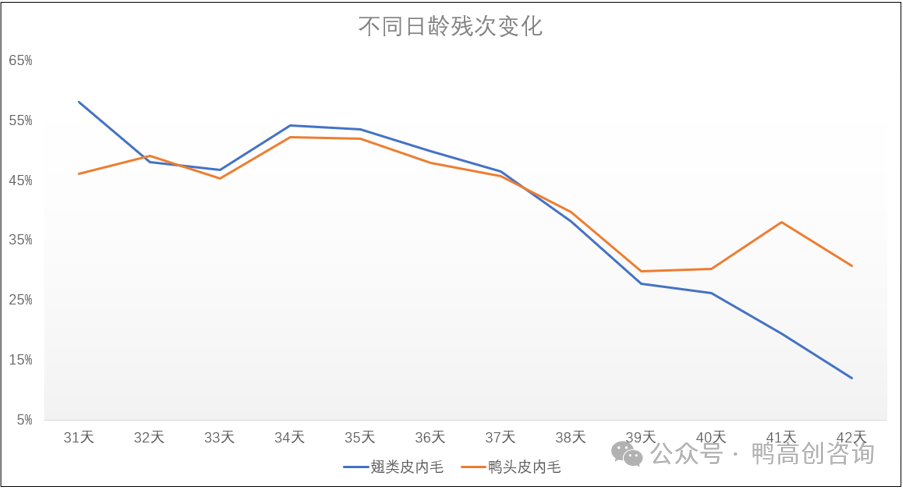

建议将出栏时间延长至35天以上,确保翅尖、背部绒羽等完全发育成熟,减少细毛残留。并且前期我们在实际生产中也发现了随着肉鸭日龄的延长,从35-40日龄,肉鸭翅内毛的比例逐渐降低。

缩短宰前控料时间,可以保证羽毛生长的营养供应的持续,但需要特定的宰前料开发,来减少冷藏厂对于肠道内容物的投诉。

4.2 优化饲养管理

降低密度:夏季建议网养或笼养密度控制在6-10只/m²,保障活动空间。

改善环境:保持舍内湿度50%-60%、温度28-30℃,氨气浓度低于20ppm,通风良好。

温控梯度:3周龄前22-25℃,4周龄后每周降2℃至16-18℃;

光照程序:采用12L:12D光照周期,出栏前7天增至16L:8D促进羽毛成熟。

减少应激:换羽期避免突然更换饲料或光照,可添加维生素C(500mg/kg)缓解应激。

4.3 营养强化

阶段化日粮配方:

21-28日龄:粗蛋白19%,蛋氨酸0.55%,添加0.1%羽毛粉;

29-35日龄:粗蛋白17%,补充有机锌(80 mg/kg)+维生素B5(10 mg/kg)。

蛋白质与氨基酸:日粮粗蛋白不低于18%,添加0.45%蛋氨酸+0.83%缬氨酸组合。蛋氨酸是角蛋白合成的关键前体,胱氨酸直接参与羽毛结构形成。研究表明,日粮中补充0.2%胱氨酸可提高羽毛坚硬度,而蛋氨酸羟基类似物对羽毛促生长效果优于单质硫。但过量蛋氨酸(>1.45%)可能导致羽毛变软。

半胱胺酸的补充:半胱胺酸通过抑制生长抑素的活性,间接促进生长激素释放,从而改善羽毛生长。试验表明,饲粮中添加300mg/kg半胱胺酸可显著增加正羽长度和百根重,且与羽毛重量呈正相关。但需注意高剂量(如400mg/kg)可能抑制生长性能。

油脂添加:添加3%-5%脂肪降低代谢热应激,提高羽毛脂质沉积。

矿物质补充:锌(60-120mg/kg)和有机硒(0.3mg/kg)可改善羽毛韧性,减少脱落。

维生素D3:维生素D3可激活毛囊干细胞,促进羽毛角蛋白合成;B族维生素(如泛酸、叶酸)参与蛋白质代谢和毛囊修复,缺乏时易引发羽毛粗糙、脱落。添加1000IU/kg促进毛囊再生,加速羽毛发育。

4.4 潜在干预技术

红光光源的应用,红光可以通过光热效应激活毛囊干细胞。红光波长(600-1000nm)穿透头皮深层,被毛囊内的黑色素和血红蛋白吸收,转化为热能。这种能量刺激毛囊干细胞分化为毛乳头细胞,重启休止期毛囊进入生长期(Anagen)。在人的脱发上,有通过应用红光照射改善局部微循环,增加真皮层毛细血管密度,提升毛囊供氧和营养输送(研究显示治疗后毛囊周围血流量增加40%-50%)。红光还有可能刺激生长因子表达,刺激VEGF(血管内皮生长因子)、FGF(成纤维细胞生长因子)分泌,促进毛囊上皮细胞增殖。此外,红光还有抗炎与抗氧化的作用,通过降低TNF-α等炎症因子水平,减少毛囊周围氧化应激(对脂溢性脱发患者尤为重要)。

激素类物质的应用,从理论上生长激素可通过促进蛋白质合成加速羽毛生长,但实际应用中存在法律与技术障碍,我国《兽药管理条例》明确禁止在饲料中添加激素类药物。此外,也研究表明,生长激素对家禽生长无显著效果,且可能增加心脏疾病和死亡率。其他激素,如甲状腺素、褪黑素等可能影响代谢平衡,短期使用虽可能刺激羽毛生长,但长期会导致内分泌紊乱和健康风险,需谨慎评估。也有研究表明,出栏前3天注射0.1mg/kg地塞米松,可加速未成熟羽毛脱落。

4.5 后期去毛处理

盐水/醋水浸泡:宰杀后用75℃热水+1%食盐或食醋(200ml醋+5L水)浸泡2分钟,软化毛根。

蜡烛火烧法:对翅尖等顽固部位,用蜡烛火焰快速燎过(保持3-5cm距离),避免烧焦皮肤。

蜂蜡脱毛:熔化蜂蜡+松香混合物涂抹鸭身,冷却后撕下可一次性清除细毛。

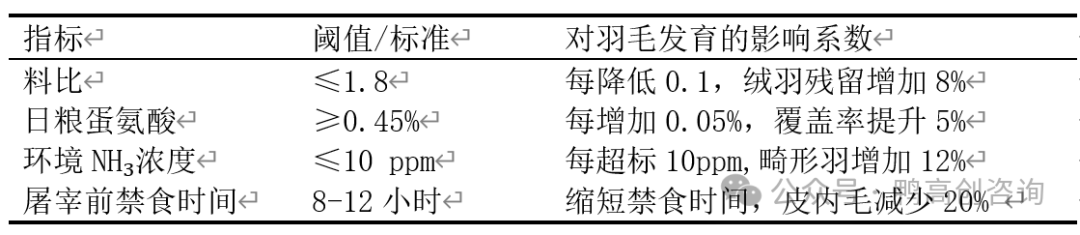

5 关键数据总结

肉鸭羽毛发育异常是生长速度、营养供给与环境应激共同作用的结果。通过精准营养调控(阶段化氨基酸平衡)、环境参数优化(温湿度、氨气浓度控制)及生理干预技术(激素与酶制剂),可将皮内毛发生率从常规养殖的30%-40%降至10%以下,显著提升屠宰品质与经济效益。实际应用中需结合品种特性(如北京鸭、番鸭)调整参数,并建立动态监测体系。