白羽肉鸭羽毛发育(一)

日期:2025-08-01 来源: 鸭高创咨询公众号

- 字号:

- [大]

- [中]

- [小]

在商品肉鸭的规模化养殖中,由于过分追求料比,导致肉鸭生长速度过快,鸭毛(绒)产量下降,并且在屠宰端频繁出现毛刺鸭和皮内毛的情况,严重影响当前肉鸭的经济效益。本文旨在从肉鸭生理习性、生长发育周期、羽毛发育规律、营养需求和环境影响等角度出发,深度剖析肉鸭羽毛发育的规律,定量分析肉鸭羽毛生长的特点,并提出基于生产实践的优化策略与实施方案。

1 羽毛发育的生理与周期规律

1.1 羽毛发育阶段划分

胚胎期(孵化前):羽毛原基在胚胎发育第14-16天开始形成,第25天绒羽开始覆盖体表。

雏鸭期(0-3周龄):绒羽快速生长,占比达体表覆盖的80%以上,此时正羽(飞羽、尾羽),绒羽7日龄左右绒毛逐渐脱落,正羽从背部、胸腹部开始生长开始发育。14日龄:正羽覆盖全身,完成从绒毛到正羽的过渡。

生长期(4-8周龄):正羽进入快速生长期,飞羽长度每周增长约2-3cm,翅部主羽(如肱骨羽)在35日龄时仅完成70%~80%发育。

1.2 各部位发育顺序

肉鸭尾部羽毛最早发育(7天变白),其次是背部(14天换羽)、腹部(18天发育正羽),翅部的主羽在25天后明显生长。头部绒羽发育最慢,出栏前仍有黄色残留。

肉鸭翅部和腹部的羽毛在16-27天生长最快(增速166%),翅部由黄色绒毛逐渐发育为白色绒毛,并且翅膀飞羽开始发育,尾部羽毛在21天后每周增长约10cm。

1.3 羽毛脱落与周期

肉鸭换羽分为被动换羽(自然脱落)和主动换羽(激素调控)。商品肉鸭因要满足快速育肥需求,常抑制自然换羽,导致未成熟羽毛残留。

肉鸭羽毛发育分为绒羽和正羽两个阶段,翅部主羽在25天后开始生长,但出栏前(35天前)翅尖可能未完全发育成熟,尤其是内外侧交界处,毛根较多,但是内部的羽丝还未完全探出。此时强制出栏会导致未完全脱落的绒羽残留在皮肤内,形成皮内毛、翅内毛。此外,25-30天为第二次换羽期,若此时应激加剧(如,密度大、温湿度不适等情况发生),易引发啄羽和皮炎,导致羽毛脱落不彻底。

翅部飞羽:正常脱落周期为50-60天,集约化养殖中常因35天出栏提前终止发育,此时翅膀处羽管较多,羽毛还未完全发育成熟。

绒羽脱落延迟:高温高湿环境(>85%湿度)使绒羽与皮肤粘连率增加25%-30%

2 羽毛发育的营养需求

羽毛主要由角蛋白构成,需充足蛋白质、氨基酸(如蛋氨酸、缬氨酸)、矿物质(锌、硒)及维生素(维生素D3)支持毛囊发育。若饲料中粗蛋白低于17%或蛋氨酸缺乏,会导致羽毛脆弱、绒毛残留增多。

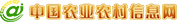

2.1 关键营养素阈值

2.2 能量与蛋白质平衡

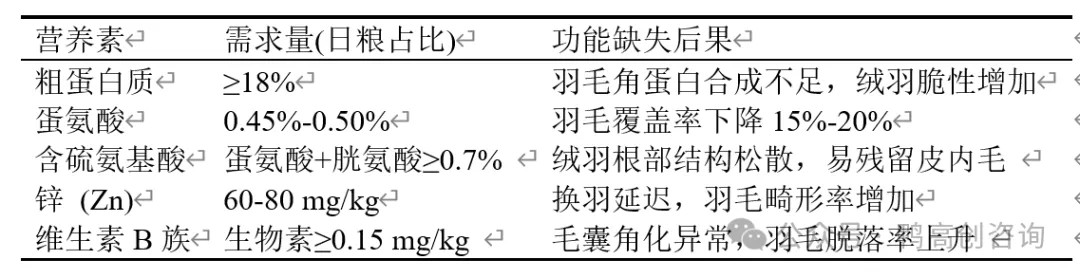

过快生长导致能量过剩(料比≤1.7时),脂肪沉积压迫毛囊,使羽根营养输送效率降低30%。当前为了追求料比,近几年肉鸭料比呈现逐渐降低的趋势。商品肉鸭料中脂肪添加量在持续加大,肉鸭的腹脂、体脂以及皮下脂肪含量在增加,如下图,2019-2022年肉鸭的板油出成呈现逐渐升高的趋势。这可能某种程度上也影响毛囊的发育。

蛋白质过量(>20%)会引发氮排泄负担,间接抑制锌、硒吸收,加剧羽毛发育不良。蛋白质过量有可能是通过氨基酸不平衡而影响羽毛发育的。