肉鸭胴体皮炎原因分析(一)

日期:2025-08-01 来源: 鸭高创咨询公众号

- 字号:

- [大]

- [中]

- [小]

肉鸭养殖过程中出现毛刺鸭直接导致肉鸭胴体净毛不足,分割鸭胴体皮炎率增加,给冷藏厂带来较大的利益损失。因此,毛刺鸭和皮炎是目前冷藏高度关注的问题。肉鸭屠宰企业在生产加工过程中,发现一定程度的肉鸭胴体背部与大腿外侧的皮肤上呈现外观呈蜂窝点状的皮炎、红斑症状,严重降低胴体品质,这也是食品加工企业弃用高附加值边腿的主要原因,造成巨大经济损失。

1、发病情况

1.1毛刺鸭

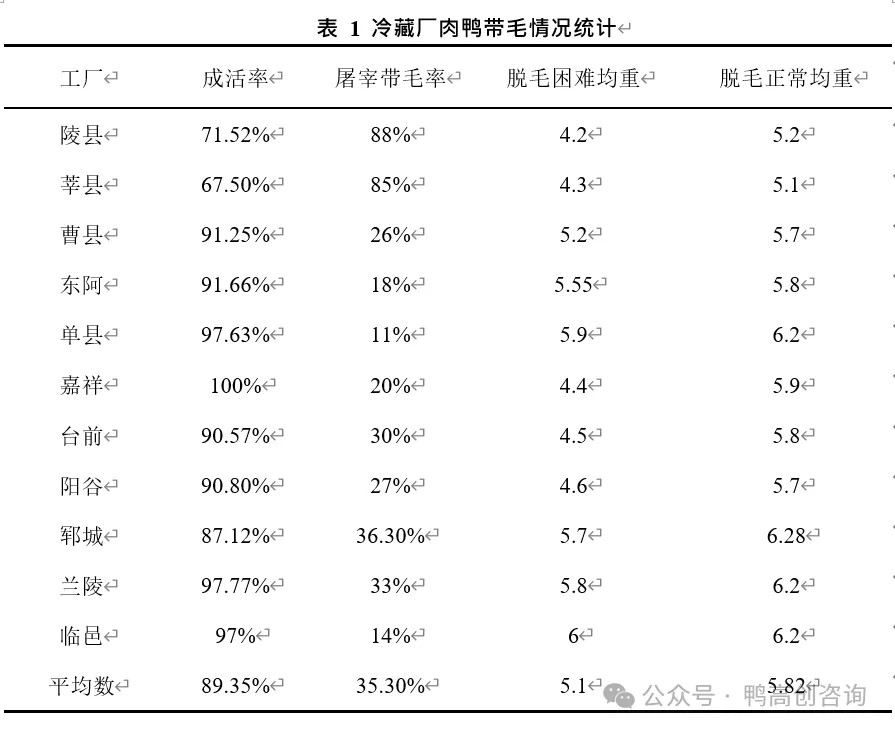

目前在肉鸭集中的区域毛刺鸭均有明显发生。据统计,冷藏屠宰的肉鸭带毛率在11-88%之间,而且屠宰带毛率显著影残次率,冷藏厂正常残次率约在0.3-0.4%之间。前期调查带毛肉鸭情况主要发生在嘉祥、郓城、单县、曹县、莘县、东阿、陵县等肉鸭集中养殖的区域。

1.2皮炎

患皮炎肉鸭在养殖场表现尾部、背部羽毛生长与覆盖不良,在屠宰场表现胴体炎症病变,皮炎、红斑和蜂窝织炎症状。对蜂窝组织炎病变部位进行病理培养,分离出大肠杆菌和部分其他杂菌。鸭胴体皮炎在一年内各个季节均有不同程度出现,4-7月份10-12月份这两个时间段占比增加,红斑情况突出。红斑主要发生在背部和头部,而腹部、颈部比较少。

1.3效益损失

毛刺鸭对冷藏厂造成直接的损失约0.05-0.08元/只,对养殖户造成损失0.7-1.3元/只,这将显著影响整个肉鸭产业的生产和经营。如果10日龄补免一针细小抗体增加成本0.06元/只。

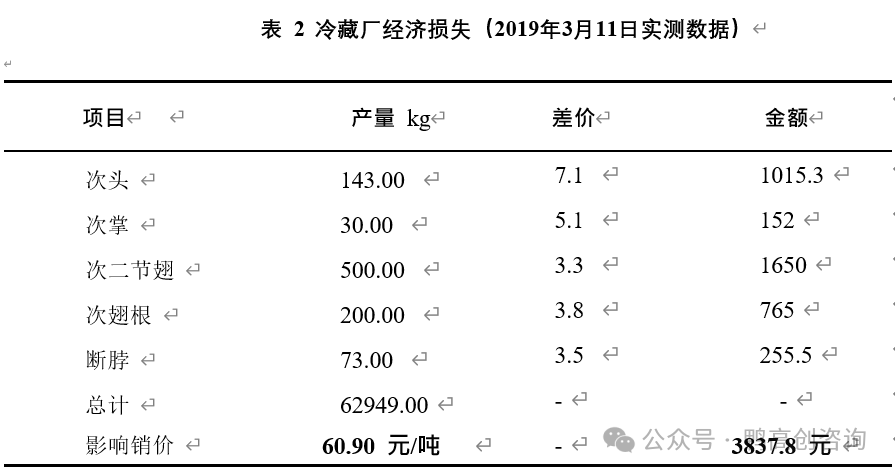

细小病毒感染的肉鸭,屠宰时主要表现为破嘴(次头)、断翅(次二节翅、次翅根)毛刺鸭等。按照每个月2100吨计算,每个月由于次品造成的损失为2100吨*60.9元/吨=127890元。据统计,3月11号当日次品率高出平均数一倍,估算由于细小病毒感染造成的损失为127890元/2=63945元,相当于约每只肉鸭0.05-0.08元。

此外,由于残次率升高带来的隐形损失,也包括产品质量差,市场投诉率高,压低售价,同时,由于残毛需要增加人工净毛,增加人力成本和劳动强度增大。

养殖方面的损失主要在成活率、只重以及因为残次率超标的收益损失。经统计毛刺鸭成活率低5-15%,只重低10-18%,料肉比高0.05- 0.15。养殖户次头率超过6%,短翅率超过4%,按照超出比例对单车毛鸭胴体进行扣重。此外,因为与疫病相关,补充抗体注射、料肉比升高,以及养殖失败导致的合同成本提高,约相当于每只肉鸭的利润相差0.7-1.3元/只。

2、影响因素

皮炎本质上是肉鸭生长发育过程中由于皮肤长期在潮湿的环境中所引发的皮肤炎症。特点是皮肤发炎,或伴随皮肤侵蚀或继发皮肤感染。潮湿环境中含有刺激性物质,含有潜在的细菌或真菌病原体,暴露于潮湿环境增加了皮肤表面的摩擦易引发皮炎。

2.1 饲养管理因素

在集约化养殖过程中管理不当,单位养殖密度过大,养殖过程中阶段性的拥挤,采食料位或者水位不足,强光照,加上高温高湿环境,激发啄羽造成皮肤损伤。加上被大肠杆菌或者其他杂菌混合感染,造成肉鸭个体突出部位背部及丰满肉质的大腿外侧皮肤受损,引起胴体皮肤组织炎症。

2.2 笼具设计

笼具高度不够,笼内风阻大,湿度抽不出来,长期如此而形成皮炎。笼具高度不够或挡网的设置不合理,在出鸭的时候容易被挂伤,出现皮肤暴露,在没有羽毛缓冲保护的情况下,因惊群撞击及划蹭出现皮肤二次损伤表现胴体皮肤组织炎症。

2.3 物理损伤

使用设计不合理笼具或者出现凸起尖锐物的笼具皮炎的发病率更高。红斑主要发生在背部、腿部和翅部。因为鸭只抓起来,活动最剧烈的部位是腿和翅,伤的最严重的也是腿和翅。饲养过程的啄、踩、刮。抓鸭过程中的磕、刮、碰。鸭只出栏后的哄赶,踩踏。

2.4 营养因素

饲料中缺乏维生素、矿物质会导致肉鸭生长发育受阻,羽毛难以角质化,肉鸭出现啄羽现象,导致皮肤裸漏细菌感染引发皮炎。肉鸭缺乏泛酸机体代谢发生障碍,羽毛粗短,生长受阻,易发生皮炎;锌是体内多种酶的辅助因子,参与机体的代谢,肉鸭缺乏锌时,食欲下降,生长缓慢,体轻消瘦,羽毛缺损,出现皮炎。

2.5 疾病因素

研究发现:引起鸭掉毛,屠宰毛刺、皮炎的主要病原为:鸭源细小病毒(MDPV)和圆环病毒(DuCV)。细小病毒引起营养吸收障碍,引发皮肤发育不良。肉鸭感染圆环病毒表现羽毛发育不良、生长迟缓、呼吸困难、贫血等。由于该病会影响鸭群的免疫机能,进而与细小病毒混合感染,形成毛刺鸭。DuCV检出数量较去年同期有所减少,阳性率下降5%,但阳性率一直较高。MDPV阳性率较低,与去年同期相差较小。

本文系统剖析了肉鸭胴体皮炎成因后,一个亟待解决的命题已然浮现:如何改善这一现状呢?破解这一行业痛点的关键控制点何在?具体整改方案将于下期专题肉鸭胴体皮炎改善措施(二)进行深度解析。